屋根より高いオオバアサガラが満開となった今日の昆虫館の朝は、次々と飛来するカラスアゲハやオナガアゲハなどの黒いアゲハたちと、それを必死で捕まえようとする一日館長の戦いで幕を開けました。

しかし本日の館長はチョウたちの素早い動きと入り組んだ枝に翻弄されて逃げられてばかり。ちょうちょひらひらハウス(蚊帳)はいつまでたっても空っぽです。

そんな様子を見かねたのか、白いチョウが1頭、一日館長の目の前をゆっくりと横切って川沿いの草むらに下りてきてくれました。無事に網に収まったそのチョウはなんと、まさかまさかのウスバシロチョウ(アゲハチョウ科)です!

ムラサキケマンという草を食草とするこのチョウは、鹿が増えた影響により多くの場所で姿を消してしまいました。

昆虫館でも最近は見られなくなっていましたが、数年ぶりの発見にスタッフ一同大興奮!この日はさらにはっぴーがーでんでも1頭確認され、さらに大興奮です。

さて、開館です。今日も朝から多くの家族が遊びに来てくださいました。

佐用町昆虫館で来館者に人気なのはやはりヘラクレスオオカブト、ニジイロクワガタ、ニシキキンカメムシ、アカハライモリといった顔ぶれですが、この日の特に大人気だったのはこの子たちでした!

昨日のスタッフが庭先で捕まえておいてくれたシュレーゲルアオガエルです。

シュレーゲルアオガエルは名前だけ聞くと外来種かな?なんて思ってしまわれそうですが、実は世界中で日本にしか生息していない固有種です。

日本で使われている和名にも、世界共通の名前である学名の Zhangixalus schlegelii にも使われている「シュレーゲル」というのは、江戸時代に日本に来たシーボルトがオランダに持ち帰った標本を研究したヘルマン・シュレーゲル博士の名前に由来します。ちなみに学名のschlegeliiという部分(種小名)はクロダイ(チヌ)やクロソイといった身近な魚にも使われています。

タニウツギやノアザミ、シロツメクサや園芸品種など様々な花で賑やかな「ハッピーガーデン」には、オナガアゲハやナミアゲハ、アオスジアゲハなど、色々なチョウが飛んできてくれました。

この日は一日中、夢中で網を振る子どもたちの歓声と鳥やカエルたちの歌声の競演が繰り広げられていました。向かいの山々からは時折ハルゼミの合唱も聞こえてきます。

草むらから次々と飛び出してくるバッタやキリギリスの幼虫を、同じようにピョンピョン飛び跳ねながら追いかける子たちの姿もありました。

みなさんが色々な虫を持って帰ってきてくれたので、寂しかった「ちょうちょひらひらハウス」もすぐに賑やかになりました。

中には立派なモンキアゲハを誇らしげに見せてくれる子や、すばしっこいニホントカゲを捕まえてきた子、念願だったシュレーゲルアオガエルを捕獲してきた家族もいました。

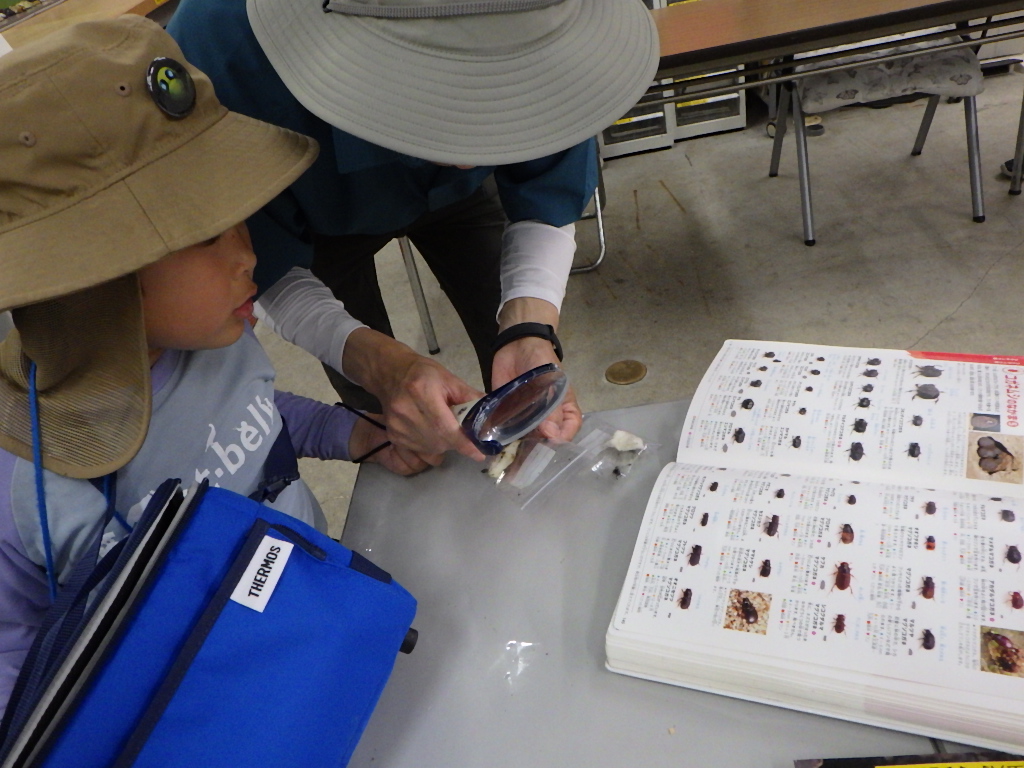

二日連続で来てくれた少年は、戦果のエンマコガネたちを同定中。

楽しい一日はあっという間に過ぎてしまい、閉館時刻が近づいてきました。

毎年来てくれるご家族は「ちょうちょひらひらハウス」やタッチプールの中の生き物たちを逃がす作業や、館内の昆虫たちの引っ越し作業を最後まで手伝ってくれました。

館内で展示したウスバシロチョウも庭に逃がしてくれました。

ゆっくりと飛び去っていったウスバシロチョウ。来年も昆虫館で出会えるよう、次の世代にバトンをつないでね。

2025年5月18日(日) 天気:晴れのち曇り

一日館長:髙橋弘樹 スタッフ:三村寛子

来館者:46名

(報告:髙橋弘樹)